|  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

УДК 553.2:553.6 Взаимосвязи основныхминералов на Восточном участке Гремячинского месторождения калийных солей (Волгоградская область)

Лемешко А.В., студент Научный руководитель: Каламыйцев В.В., ст.преподаватель Южно-Российский государственный политехнический университет (НПИ) имени М.И. Платова, Россия

Работа посвящена изучению взаимосвязей между минеральными компонентами солей Гремячинского месторождения (Волгоградская область). Корреляция карналлита отрицательная, что обусловлено с его (карналлитом) растворимостью и отложением на разных стадиях процесса эвапоритизации.

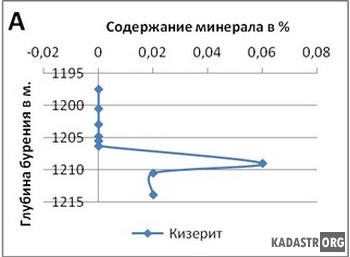

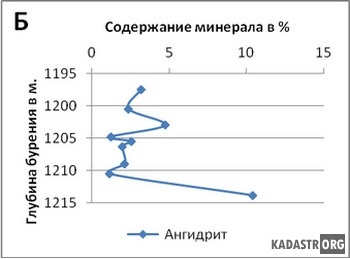

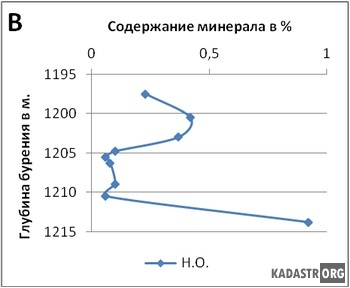

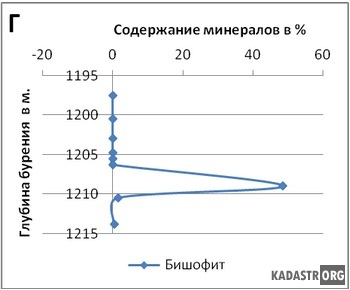

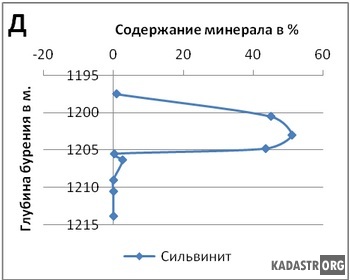

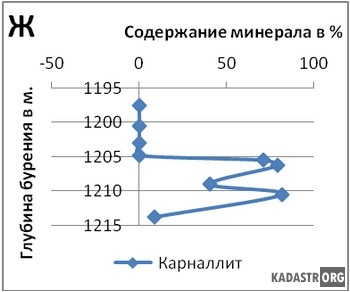

Восточно-Гремячинский участок территориально относится к Пимено-Чернянскому сельскому поселению. Его площадь составляет 99,4 км2, предельные размеры участка: по широте – 17,7 км, по долготе – 17,2 км. Границы участка на западе определяются границей отвода Гремячинского месторождения; на севере – границей Равнинного участка; на востоке – границей Даргановского участка; на северо-востоке – линией предполагаемого выклинивания сильвинитового пласта; на юге участок ограничен зоной влияния регионального Донбасского (Северо-Котельниковского) надвига.В пределах рассматриваемого лицензионного участка буровыми скважинами вскрыты отложения каменоугольной (верхней), пермской, триасовой, меловой и всех систем кайнозойской эратемы. В естественных обнажениях находятся только отложения плиоцена и четвертичной системы. Цель исследований – изучение особенностей распределения компонентов соленосной толщи в разрезе и выявлении их корреляционных взаимосвязей. Для этого исследования строились графики изменчивости содержаний минералов, была рассчитана и проанализирована корреляционная матрица. Пласт калийных солей приурочен ккунгурскому ярусу приуральского отдела пермской системы. Кунгурский ярус (P1k) соответствует нижнепермской галогенной формации, сложенной каменной солью, доломитами, ангидритами, калийными и калийно-магниевыми солями, содержащими незначительное количество рассеянного терригенного материала. Верхняя граница яруса четко устанавливается по резкой смене хемогенных отложений терригенными. Перерыв в осадконакоплении, предположительно соответствующий уфимскому ярусу приуральского отдела и биармийскому отделу перми, фиксируется в основании пермо-триасового комплекса горизонтом ангидритовых брекчий, сцементированных песчано-глинистым материалом. Кровля кунгурского яруса является маркирующей поверхностью, четко выделяющейся каротажных диаграммах. Галогенная толща кунгурского яруса представляет собой сложный комплекс хемогенных отложений, сформировавшийся в Прикаспийском солеродном бассейне за счет испарения океанических вод[1]. Кунгурская галогенная толща СеверногоПрикаспия сложена в основном двумя минералами – галитом и карналлитом. Кроме того, в составе галогенной толщи присутствуют карбонаты кальция и магния, сульфаты и хлориды калия и магния, занимающие, как правило, определенное положение в структуре ритмопачек.Предполагается, что галогенная толща Северного Прикаспия формировалась в едином солеродном бассейне, развитие которого контролировалось общими палеогеографическими и палеотектоническими факторами Изучена галогенная толща по керну поисково-оценочной скважины№ 81, которая расположена на всей площади участка. Был выполнен минералогический анализ состава проб. Определялись содержания следующих минералов: галит NaCl, кизерит MgSO4 x H2O, ангидрит CaSO4, бишофит MgCl2 x 6H2O, сильвин KCl, карналлит KCl x MgCl2 x 6H2O. Для каждого минерала были построены диаграммы изменчивости содержания с глубиной.(рис.1 А-Ж) Анализ изменчивости показывает что минеральный состав меняется с глубиной. В кровле и подошве пласта, преобладает галит (до 95%). С глубиной увеличивается содержание сильвинита, до 50% в верхней части пласта, а в нижней части, оно близится к нулю. В нижней части пласта, возрастает содержание кизерита, бишофита и карналлита. Нижняя часть пласта галит-ангидритовая. Согласно этим графикам изменчивости, можем наблюдать, что преобладающими минералами являются: галит (содержание - 95,02% на глубине 1197,5 м.) и карналлит (содержание – 81,65% на глубине 1210,5м.). А такие минералы как: кизерит, ангидрит, бишофит и сильвинит, являются второстепенными.

Рис.1 - Графики изменчивости содержания рудных минералов в зависимости от глубины

Анализ матрицы корреляции Пирсона позволяет определять взаимосвязь между различными параметрами (Таблица 1).

Таблица 1 - Матрица корреляции Пирсона

Анализ рассчитанной корреляционной матрицы Пирсона показал, что наиболее ярко проявлена положительная связь между Н.О.(нерастворимым остатком) и ангидритом (коэффициент корреляции составил 0,93), а так же связь между бишофитом и кизеритов (коэффициент 0,91). Так же можем наблюдать резкую отрицательную связь между такими минералами как, карналлит и галит (коэффициент -0,76), а так же связь между карналлитом и сильвинита (коэффициент -0,62). Все вышеперечисленные закономерности иллюстрируются графиком изменчивости содержаний минералов, который в основном выглядит противофазно друг другу (табл.1). Данные соотношения можно объяснить особенностями процесса эвапоритизации, прогрессивная ветвь которого происходила при возрастании солёности вод бассейна, когда из раствора сначала выпадали труднорастворимы соединения (сульфаты), а позже – легкорастворимые (хлориды) [2]. Среди хлоридов сначала осаждался галит, а позже сильвин и карналлит. Смешанность минералов разной растворимости можно объяснить сложной динамикой осаждения солей в бассейне лагунного типа в условиях аридного климата вследствие периодических изменений солености вод, которые время от времени испытывали опреснение.

Библиографический список

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  |