|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

УДК 631.95 Осадки сточных вод – вторичное сырье для сельского хозяйства

Джембрий Ю. А., магистрант, Чайка Л. В., доцент Донецкий национальный технический университет

Рассмотрена возможность использования осадков сточных вод в качестве органоминерального удобрения. Представлены результаты физико-химического и паразитологического анализа, подтверждающие целесообразность их применения для получения экологически безопасных удобрительных смесей.

Интенсификация процессов урбанизации и промышленных производств связана с образованием различного рода отходов, несущих в себе потенциальную опасность для здоровья людей, и, особенно, для окружающей природной среды. В результате очистки сточных вод методом отстаивания образуются осадки сточных вод (ОСВ) как основной вид отходов очистных сооружений, твердая фракция которых представлена смесью органических и минеральных веществ. ОСВ относятся к IV классу опасности, поэтому обезвоживание происходит в природных условиях на иловых площадках (картах), занимающих значительные территории плодородных земель, загрязняя подземные воды и атмосферный воздух [1]. Естественное компостирования (перегнивания) осадков образует органоминеральное удобрение (ОМУ), которое можно использовать для восстановления плодородия почв не только в сельском хозяйстве. Вследствие интенсивной промышленной и сельскохозяйственной деятельности естественный почвенный покров Донецкого региона преобразовался в техноземы [2]. Поэтому изучение влияния осадков сточных вод в виде органоминерального удобрения представляет интерес для программ восстановления или коррекции нарушенных земель. В данной работе представлен анализ результатов исследования осадков сточных вод, образующихся на очистных сооружениях Макеевского производственного водопроводно-канализационного хозяйства КП «Компания «Вода Донбасса». Физико-химический и паразитологический анализы были проведены в течение весенне-осеннего периода 2015-2016 гг. Требования к осадкам очистных сооружений, используемых в качестве органоминеральных удобрений регламентируются ГОСТом Р 17.4.3.07-2001 [3] (таблица 1).

Таблица 1 - Сравнительные данные соответствия отдельных физико-химических и санитарно-бактериологических показателей исследуемых ОСВ нормативным требованиям

Полученные результаты (табл. 1) показывают, что только норматив «наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов» не соответствует требованиям, т. е. для вторичного использования ОСВ необходимо проведение процесса активного обеззараживания – дегельминтизации. Согласно литературным данным [4], компостирование ОСВ с древесными наполнителями (опилки) позволяет получить компост, отвечающий санитарно-бактериологическим характеристикам для дальнейшего использования его в качестве органоминерального удобрения. Кроме этого, следует отметить, что опилки выполняют роль разрыхлителей почвы, препятствуют росту сорняков, а также являются хорошими удобрениями для плодовых и декоративных растений. Древесные наполнители способствуют ускорению химических процессов в системе «почва-растение», уменьшают амплитуду температурных колебаний, задерживают вымывание питательных веществ из более глубоких слоев и предотвращают ветровую и водную эрозию почв. В процессе компостирования происходит разложение органической части осадков, в том числе инвазионных видов геогельминтов, под воздействием аэробных микроорганизмов. Процесс состоит из 2-х фаз: - первая длится в течение 1-3 недель и сопровождается повышением температуры смеси до 50 °С, создавая условия для развития мезофильных и термофильных микроорганизмов с одновременным обеззараживанием осадка и уменьшением его массы; - вторая, продолжительностью от 2-х недель до 6 месяцев, представляет стадию созревания компоста и характеризуется развитием простейших и членистоногих организмов, а также понижением температуры до 40 °С. Полученный продукт представляет собой сыпучий материал влажностью 40-50 %, не имеющий запаха, содержащий микро- и макроэлементы, полезную микрофлору (почвенные бактерии) необходимые для роста и развития растений. При выполнении эксперимента удобрительная смесь готовилась из древесных опилок и ОСВ в соотношении 3:1 и вносилась в почву с содержанием 25 % в виде органоминерального удобрения для выращивания пшеницы озимой, выбранной в качестве тест-культуры. Этот вид зерновых относится к наиболее высокоурожайным продовольственным культурам. Кроме этого, ее ценность определяется высоким содержанием белков и углеводов. Образцы почв отбирались на трех земельных объектах: огород, придорожный участок и поле (залежи) и варьировались по составу компонентов в соотношениях 3:1. Первый образец был принят как контрольный, второй представлял соответствующее соотношение почвы и осадка сточных вод, третий – почвы и опилок, а четвертый – почва:удобрительная смесь. Наблюдения за всхожестью пшеницы проводились в течение 10 суток и через каждые двое выполнялись взрыхление и полив сред, в каждую из которых были внесены по 10 семян. Результаты всхожести, определяемой отношением числа взошедших ростков к десяти максимально возможным, представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Всхожесть озимой пшеницы, %

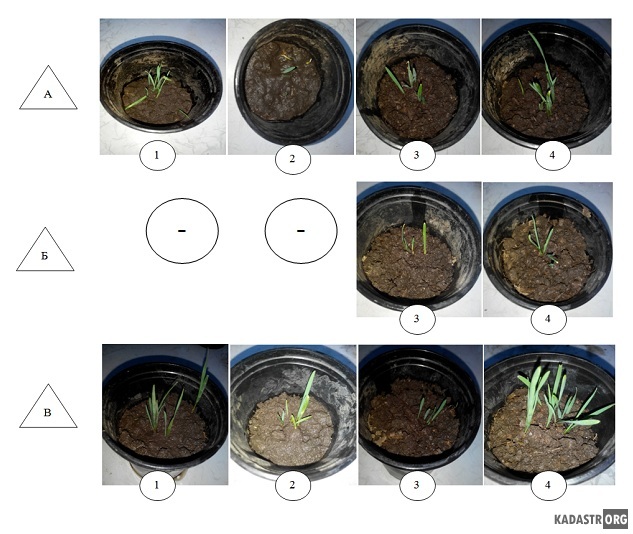

Как следует из данных таблицы 2, средняя всхожесть семян в пробах почв из огорода и поля (залежи) находятся на одном уровне. В то же время на почве придорожного участка всхожесть отсутствует на контрольном образце и в присутствии ОСВ, а наличие опилок и удобрительной смеси повышает ее до минимального уровня. Этот факт указывает также на отрицательное влияние выбросов от автотранспорта и возможное наличие тяжелых металлов в осадках сточных вод. Вместе с тем «условно чистые» пробы почв (огород и поле) показали сравнительно близкие результаты всхожести зерен и максимальные для четвертых образцов. На рисунке 1 представлен сравнительный фотоотчет результатов исследования в течение 10-ти суток.

Примечание: 1, 2, 3, 4 – номера образцов среды, обозначенных выше в тексте А – почва огорода; Б – почва придорожного участка; В – почва поля (залежи) Рис. 1 - Влияние осадка сточных вод на всхожесть пшеницы озимой в различных образцах почв Таким образом, полученные результаты подтверждают возможность использования осадков сточных вод в качестве органоминерального удобрения, что позволит, с одной стороны, превратить почвы с нарушенным плодородным слоем в плодородную почвенную конструкцию антропогенного происхождения, а с другой – уменьшить площади иловых карт и снизить риски проявления неблагоприятных экологических ситуаций.

Библиографический список

| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

#menuinclude(1-elibraryru)